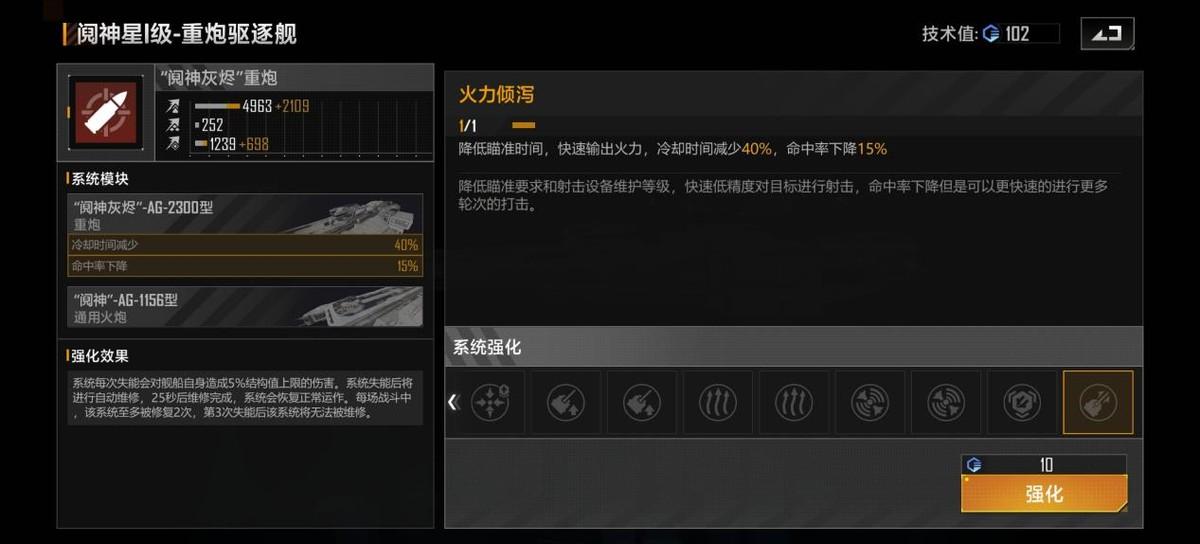

资源产量提升的瓶颈往往源于玩家对基础机制的理解不足。资源采集的核心在于工程舰的配置与采矿效率的优化,但许多玩家忽略了工程舰的技术值分配和采矿平台的协同作用。工程舰的仓储容量和采集速度直接决定了单次采集的收益,而技术值若未优先投入工程无人机系统,会导致采集效率长期停滞。采矿平台的等级和布局同样关键,初级平台仅能提供有限的效率加成,而高级平台才能实现资源直存功能,但建造条件苛刻,需要玩家在中期规划中提前预留资源。

资源点的选择与计划圈布置是另一个容易被忽视的环节。高等级矿区虽然储量丰富,但开采难度较高,若未搭配相应等级的工程舰或采矿平台,实际效率可能反而不如低等级矿区。计划圈的圆心位置应尽量靠近资源点与基地的连线,并压边放置以减少曲率航行外的常规移动时间。计划圈重叠会浪费有限的计划数,导致资源点覆盖率下降,进一步限制整体产量。部分玩家过度追求金属资源而忽略晶体与重氢的均衡采集,也会在中期面临舰船建造资源失衡的问题。

舰船编队的合理性同样影响产量提升。工程舰与运输舰混编能临时扩展仓储容量,减少往返频率,但需要精确计算编队指挥值占用比例。部分玩家过度依赖单一工程舰型号,未能根据矿区等级灵活调配中小型工程舰组合,导致高等级矿区开采效率低下。采矿平台的防御薄弱性也常被忽略,若未配置护航舰队或加入联盟保护,采集过程易受敌对玩家干扰,造成资源流失。

科技研究的优先级错误是产量停滞的深层原因。资源采集相关的科技树通常位于中后期节点,若玩家过早投入战斗类科技,会延缓采矿速度与仓储扩容等关键技术的解锁。采矿平台升级所需的晶体资源在前期储备不足时,会陷入缺资源→无法升级→产量低的恶性循环。未定期清理背包中的冗余物资会导致存储空间不足,间接影响工程舰的持续作业能力。

联盟共享矿区能通过集中防御和资源调配提高采集安全性,但独立玩家往往难以应对高辐射地带的野怪刷新或敌对封锁。联盟任务中的运输协作与资源置换功能若未充分利用,会错失额外的产量增益。部分玩家对前哨站连接矿区的机制理解不彻底,误以为连接后仍可采集,反而浪费工程舰调度时间。

玩家需避免线性思维,将资源体系视为动态网络而非孤立模块,才能突破瓶颈。